FITについて

FITとは再生可能エネルギーを推進するための制度

(出典)資源エネルギー庁のウェブサイトより

化石燃料が気候変動に大きな影響を与えていることはいまや世界の共通認識となっていますが、このようなエネルギーへの依存から脱却し、より環境負荷の少ない太陽光や風力、バイオマスといった「再生可能エネルギー」を促進するために、経済産業省がFIT(Feed-in Tariff)と呼ばれる固定価格買取制度を2012年7月に導入しました。

再生エネルギーによる発電事業には初期投資の段階で多くの資金が必要ですが、将来的に安定した経営ができるように、電力会社が賦課金を使って発電事業者から一定期間にわたり高い価格で電気を買い取ることを政府が保証します。高い価格で買い取るため、わたしたちが毎月支払っている電気料金に「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が上乗せされています。FITとは電気を利用している消費者が初期投資等の資金の一部を負担することで、環境に優しい「再生可能エネルギー」を推し進めていこうという制度なのです。

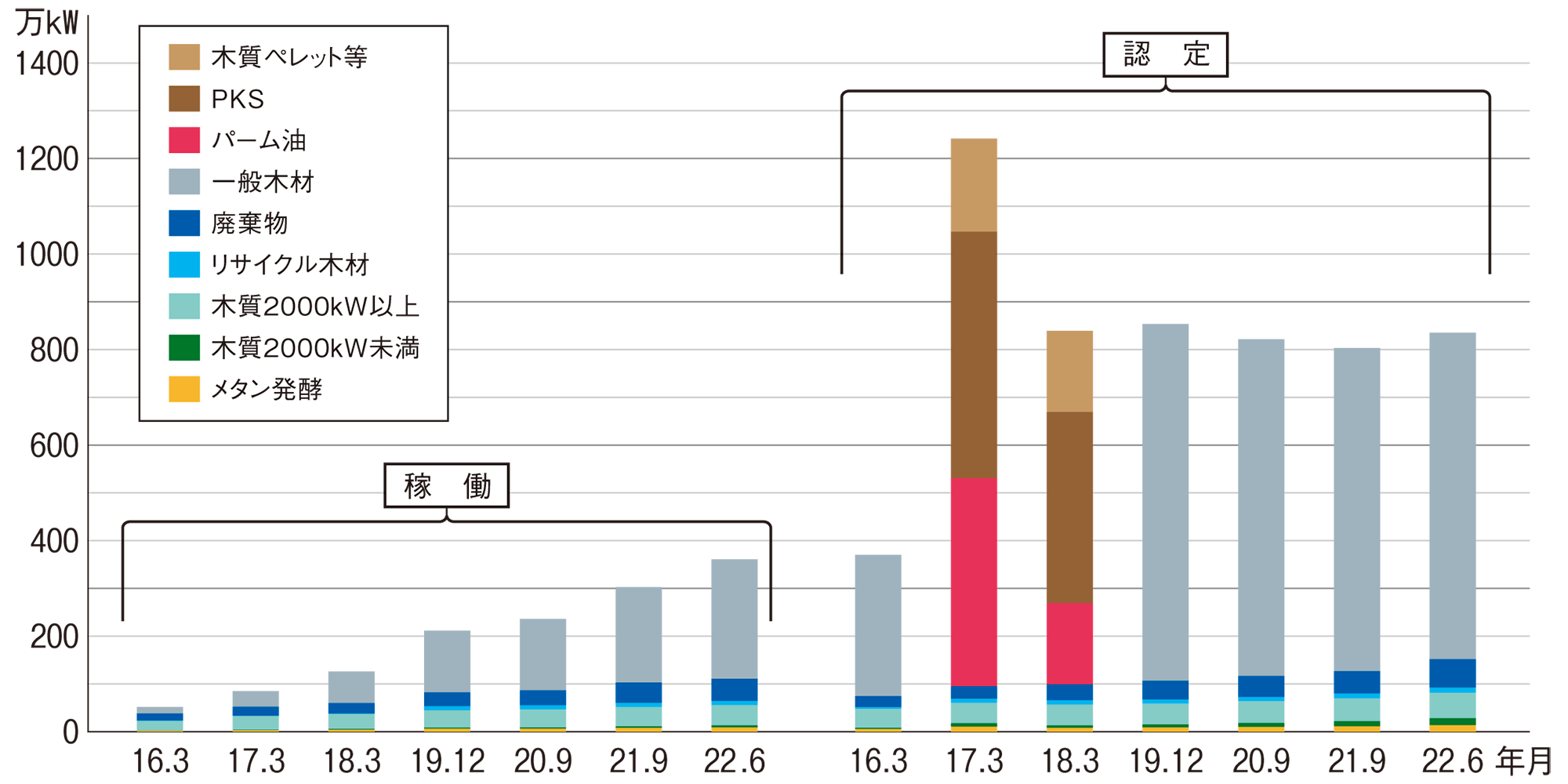

しかし蓋を開けてみれば、認定を受けた発電事業者のほとんどが、木質ペレット、パーム核殻(PKS)、パーム油といった輸入バイオマスを燃料とする一般木質バイオマスに依存しています。これらの輸入バイオマスは、生産現場において森林破壊や人権侵害などさまざまな問題が指摘されており、「環境負荷を削減する」というFIT本来の目的にそぐわないことが懸念されています。

バイオマス発電の状況(2022)

出典:バイオマス産業社会ネットワーク

2012年にFITが導入されて以来、バイオマス発電の認定数は年々増加してきました。2022年6月現在では、認定容量の8割強がパーム椰子殻(PKS)を含む「一般木質バイオマス」の区分となっています。

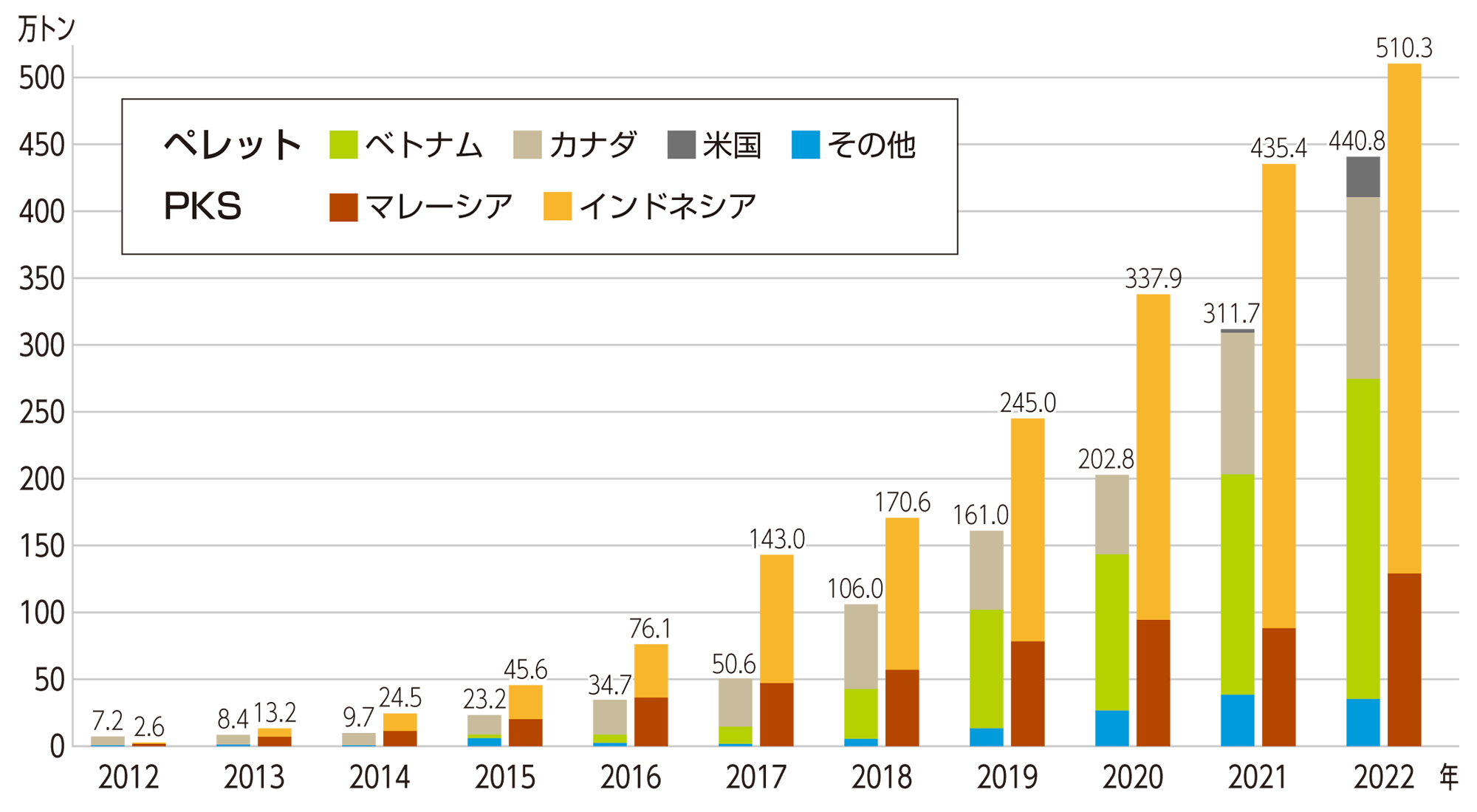

PKSおよび木質ペレット輸入量の推移(2022)

出典:バイオマス産業社会ネットワーク

「一般木材バイオマス」による発電の稼働が相次ぐ中、アブラヤシ核殻(PKS)や木質ペレットの輸入はさらに急増しています。PKSは2020年の338万トンから2021年の435万トンへ3割近く増加し、木質ペレットは203万トンから312万トンへと大きく増加しています。