パーム油はアブラヤシの果実から搾油されたものです。アブラヤシ農園(プランテーション)は、効率的に生産を行うために数千から数万ヘクタールの土地を転換してモノカルチャー栽培を行うため、森林減少やそれにともなう生物多様性の喪失など、環境面への影響が以前から問題視されてきました。しかしそれだけでなく、広大な農地を必要とし、また労働集約的な産業であるという性質上、その地域に昔から生活している地域住民との土地を巡る紛争や労働者の権利侵害など、社会的な側面からの問題も各地で報告されています。パーム油の主な生産国は、政府のガバナンスが脆弱な途上国であるため、こういった問題の背景には汚職が絡んでいる場合も少なくありません。

問題解決に向けた取り組みとして、NGOや民間企業を含むさまざまなステークホルダーにより「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」が2004年に設立されました。

(これまでのRSPO Nextなど経緯なども追加する)

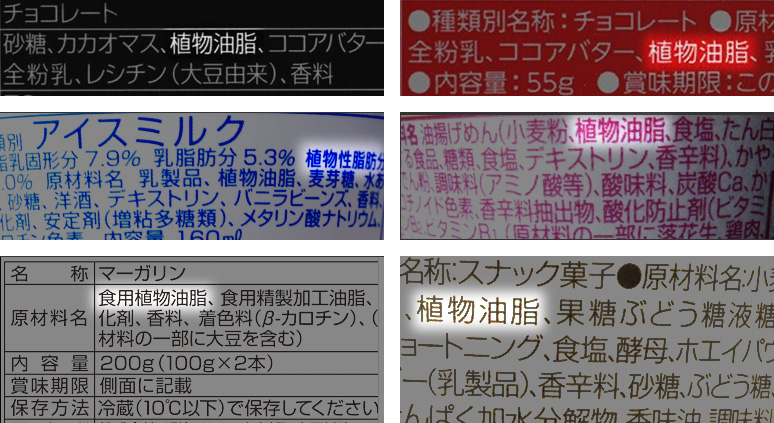

また、最近ではNGOのキャンペーン等により持続可能なパーム油を求める国際社会の声も高まったことに後押しされ、欧米に拠点を置く大手企業を中心にNDPE(森林減少禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止)方針が打ち出されています。このような世界の取り組みから日本(特に食品業界)は一歩遅れた状況にありますが、先進的な企業を中心にすべてのステークホルダーを巻き込み日本全体としての取り組みが進められようとしています。

アブラヤシから生産されるパーム油は、現在世界で最も多く消費されている植物油脂です。植物油脂の総生産量2億3千万トンのうち、パーム油の生産量は7,606万トン(2019年)と約32%を占めています。パーム油は、他の植物油脂に比べてヘクタール当たりの収量が多く生産効率が良いため価格面で優位であり、また幅広い用途に使うことができるため、近年急速に需要が拡大しています。特にインドネシアとマレーシアで農園の拡大が著しく、これら2か国がパーム油の総生産量の約83%を占めています。他にもタイ、コロンビア、ナイジェリアといった国でも広がりつつあります。

出典:日本植物油脂協会