パーム油はアブラヤシの果実から搾油されたものです。アブラヤシ農園(プランテーション)は、効率的に生産を行うために数千から数万ヘクタールの土地を転換してモノカルチャー栽培を行うため、森林減少やそれにともなう生物多様性の喪失など、環境面への影響が以前から問題視されてきました。しかしそれだけでなく、その地域に昔から生活している地域住民との土地を巡る紛争や労働者の権利侵害など、社会的な側面からの問題も各地で報告されています。パーム油の主な生産国は、政府のガバナンスが脆弱な途上国であるため、こういった問題の背景には汚職が絡んでいる場合も少なくありません。

アブラヤシは収穫後24時間以内の搾油が必要であり、広大な農地にそれに見合う規模の搾油工場を併設することが最も効率的であることから、農園面積が数千から数万ヘクタールと大規模になるという特徴があります。現在、世界のパーム油生産の約83%を占めるインドネシアとマレーシアでは、アブラヤシ農園開発が森林減少のもっとも大きな原因となっています。インドネシアとマレーシア、パプアニューギニアでは、2017〜2019年までにアブラヤシ農園のために毎年約8万6千ヘクタールの森林が失われました。これは、東京都の半分に匹敵するほどの広大な面積です。商業伐採によって森林が部分的に荒廃した場合は時間とともにある程度は再生しますが、アブラヤシ農園の場合は森林を皆伐してつくられるため、そこにあった森林生態系はすべて失われてしまうのです。

ボルネオ島でのゾウの生息数は1500〜2000頭ほどで、オランウータンは生息地の80%がすでに失われました。スマトラ島でも、ゾウは数千頭以下、オランウータンは15000頭ほど、トラは400頭以下にまで減少していると報告されています(IUCN, 2023)。野生生物がアブラヤシ農園の害獣として殺害、捕獲される事例も後を絶ちません。インドネシアでは、このような被害を受けているオランウータンを保護するための取り組みが国内外の団体によって行われていますが、野生復帰させるための森林はアブラヤシ農園等の開発により減少の一途をたどっているため、保護や救出活動は対症療法にしかならないという現実を抱えています。

→2023年現在での最新情報にアップデート(オランウータン、トラ)

インドネシアは2015年に大規模な森林火災・煙霧に見舞われ、周辺国にも被害が及んだことで大きな話題となりましたが、毎年乾季に起きる森林火災は泥炭地の開発と大きく関連しています。泥炭地とは、常に水に浸かっているため植物が分解されずに堆積してできた土壌で、大量の炭素を固定しています。インドネシアでは、スマトラ島、カリマンタン島、パプア島を中心に約2000万ヘクタールの泥炭地が広がっており、固定されている炭素は300億トンに及びます(インドネシア林業省, 2008)。泥炭地で開発を行う際には排水のため水路を掘削しますが、泥炭土壌が空気に触れることで温室効果ガスが排出され火災のリスクも格段に上がります。熱帯泥炭地は「地球の火薬庫」と呼ばれており、パーム油生産1トンあたりの二酸化炭素換算の温室効果ガス排出量は、石炭の2.4トン以上で、約3.9〜30トンとなっています。インドネシアでは、2015年の森林火災によって日本の年間排出量を超える約16億トン(GFED, 2016)の温室効果ガスが排出されました。

アブラヤシ農園開発は大規模な土地を必要とするその性質上、地域住民が権利を主張している地域と重複してしまうことがあり、その結果、土地の権利を巡る紛争に発展するといった事例が各地で頻発しています。こういった問題の背景には、土地の境界が曖昧であることや、地域住民の土地に対する権利が企業や政府によって認識されていないことが挙げられます。インドネシアではアブラヤシ農園開発による土地紛争が550件発生しています(2020年時点での現地NGO情報)。また、マレーシアのサラワク州ではアブラヤシ農園関連での裁判が少なくとも100件以上起きているとNGOにより指摘されています。アブラヤシ農園の境界に関する情報が一般に公開されていないことから、問題解決に向けた取り組みが難しい状況にあります。

大規模なアブラヤシ農園は、移住労働者や日雇い労働者といった安価な労働力に支えられています。インドネシアのアブラヤシ農園に従事する労働者は約550万人(GAPKI, 2020)、マレーシアでは約57万人(MPOB, 2021)と言われています。最低賃金を無視した歩合制賃金、厳しい達成ノルマの設定、農薬散布による健康被害、児童労働、始めに債務を背負わされ労働を強制される債務労働など労働者の権利が侵害される状況が頻繁にみられます。マレーシアのサバ州では、アブラヤシ農園労働者のほとんどがインドネシアからの移住労働者ですが、その子ども達はマレーシアの学校には入れません。農園が学校を作らない場合は、教育の機会を奪われることになります。こうしたことから、パーム油は米国政府労働省により、強制労働や児童労働への関与が認められる製品に指定されています。

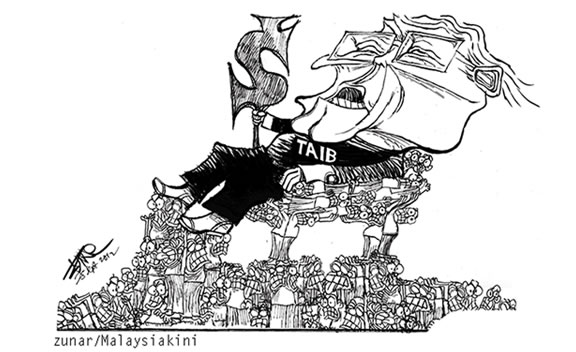

以上に挙げたようなアブラヤシ農園開発に伴うさまざまな問題の背景には、違法な操業や汚職が関与している場合があります。インドネシアやマレーシア(特にサラワク州)政府の脆弱なガバナンスや汚職の蔓延は多くのNGOにより指摘されており、現地政府により与えられた開発許可や合法性証明であっても完全に信頼することはできません。大規模な開発が可能となっているのは、地域住民の土地権を軽視し、企業に土地配分を行うことで、政府高官や政治家が私財を蓄えるという構造があり、土地開発権の認可が汚職の温床となっています。また、こういった状況の中で、本来のやり方を無視した違法な操業が野放しにされている場合があります。例えば、無許可の農園開発、地域住民の土地権を無視した開発、禁止されている野焼きで森林火災が起きる場合や法律により保護されている国立公園にもアブラヤシ農園が広がっている事例もあります。